KAIZEN REPORTブログ

2025.7.31 | LPデザイン制作の改善

ランディングページのトーン&マナーの決め方|ポイントを解説

ランディングページ(LP)は、単に情報を伝えるだけの場ではなく、ブランドの世界観や感情を一体化して届ける大切な接点です。ユーザーに「何を感じてほしいか」「どう受け取って欲しいか」を創り込むには、トーン&マナー(トンマナ)の設計が不可欠です。

しかし、デザインのトーン&マナーはもっとも感覚的で共有がしづらいものです。言語化も数値化もしづらいものでもあるため、上手に目指すところを関係者間で共有できないと何度もやり直すことになってしまいます。

この記事ではトーン&マナーの基本理解から設計方法について考えてみたいと思います。LP制作での参考記事としてぜひご活用ください。

●この記事の要約

LPの成果を最大化するトーン&マナー設計は、ターゲットの期待と商材の提供価値を一致させる「世界観づくり」と言えます。①ペルソナの心理状況を深掘りし、広告からLP、CTAに至るまで違和感のない一貫したユーザー体験を設計する、②ロゴやブランドカラーを起点に、配色・フォント・写真素材のルールを細部まで統一し信頼感を醸成する、③デザイン案の早い段階でベンチマークを共有し、関係者間での「感性のズレ」を最小化するプロセスを徹底することで、商品・サービスの魅力を体現するデザインへと落とし込まれていきます。

目次

トーン&マナーとは?LPにおける役割

トーン&マナーの意味を簡単に解説

まず、トーン&マナーとは何かというところですが、一言で言うとデザインから受ける印象のことではないかと思います。「かっこいい」「大人っぽい」「かわいい」などの形容詞の表現に例えられるものかもしれません。

フォント・写真・配色など様々な要素に一貫性を持たせてデザインの印象をつくるルールとも言えるでしょう。これにより、ユーザーはブランドを直感的に理解しやすくなります。逆にいえば、トンマナが統一されておらずバラバラだと、ユーザーは「どの印象が正しいのか」と混乱し、離脱してしまう可能性があります。

LPにおいてなぜトーン&マナーが重要なのか

LPに訪問したユーザーは数秒以内に「これは自分にとって価値があるか」「信頼できそうか」を判断します。

トーン&マナーが統一されていないとユーザーは違和感を覚え、ページを離脱してしまいます。

一方で、きちんと設計されたトーン&マナーがあるLPは、ブランドの世界観や信頼感を一貫して醸成し、「好印象 → 理解 → 行動」の心理ステップを後押しします。トーン&マナーは単なるデザインではなく、“空気で伝えるブランド体験”を構築する重要な土台ともいえるでしょう。

LPのトーン&マナーを決める4つの視点

視点1:ターゲットとペルソナを明確にする

マーケティングツールであるランディングページにおいては、どのようなターゲットに向けてのページデザインであるかということが外せない要素になります。そのため、ターゲットをベースに、トーン&マナーの方向性を決めていくということが最も重要な視点のひとつになります。ターゲットの年齢や志向、ライフスタイルによって、たとえば、高級感のある雰囲気にしたほうがいいか、カジュアルなテイストにしたほうがいいかといったようにトーン&マナーの方向性が変わってきます。

ただし、そのためには、デザインを行うデザイナー自身が正確に商材の特徴を把握し、ランディングページはどのようなターゲットに向けて制作されるものであるかということをデザインを行う前に整理しておくことが大切です。構成・ワイヤーや関連するマーケティング資料を読み込むなどしてしっかりと理解しておきましょう。

視点2:競合や市場のトーン&マナーを調査する

業界内でどのようなトーン&マナーが採用されているかを調査することで、自社がどのポジションを取るべきかがクリアになります。多くの競合が同じようなトーンをとっている場合、自社が異なるトーンを打ち出せば、違和感なく差別化を図れるかもしれません。トーン&マナーは統一感だけでなく、「競合との差別化」としても機能します。この視点を持って設計することで、LP自体がブランド価値を強化する武器になります。

視点3:コンバージョン導線とトーン&マナーを整合させる

トーン&マナーはただ綺麗なデザインではなく、ユーザーを行動へ導く設計要素でもあります。高額商材では安心感を優先し、気軽なサービスでは軽い語り口で抵抗を下げるなど、ユーザーの心の動きとトーン&マナーを一致させることがCVRに直結します。

失敗パターンを挙げると、例えば競合他社よりも自社商品の価格が高いのに、他社よりもカジュアルなトーン&マナーのLPデザインにすることで、CTAで価格を見たユーザーに違和感を持たれてしまい、離脱につながるといったケースです。

LPの構成やメッセージの流れ、CTAのタイミングとテンションが合っているかを一貫して設計することで、心理的なハードルや違和感を減らし、より自然なCV導線をつくることが可能です。

視点4:Web広告とトーン&マナーの一貫性を担保する

広告とLPで見た目や語調がズレると、ユーザーは「期待していた内容と違った」と感じ、離脱の原因になります。広告で提示したトーン(色・コピー・世界観)がLPでも続いていることで、ユーザーの期待値がブレず、スムーズに次の行動へと進ませることが可能になります。

広告→LPの連動性を担保することはCV獲得に欠かせませんが、トーン&マナーに統一感をもたせることで連動性を高める役割を果たすことができます。

トーン&マナーの設計に役立つ4つのステップ

ステップ1:商品・サービスのロゴマークを起点に考える

どのような商品・サービスもほとんど例外なく、その商品やサービスを象徴するロゴやマークなどがあります。ロゴやマークには大抵の場合、その商品・サービスに関する何かしらの意味が込められているものです。

また、ロゴやマークにはブランドカラーとして象徴的な色も定められている場合も多いと言えます。ですので、ブランドイメージの起点となるロゴやマークを軸にランディングページのデザインのトーン&マナーを決めていく方法は有効なやり方ですし、商品・サービスの根本にある概念を共有し合うことにもなるので、関係者間での認識のズレも起こりにくくなります。

ステップ2:トーン&マナーを構成する要素ごとに考える

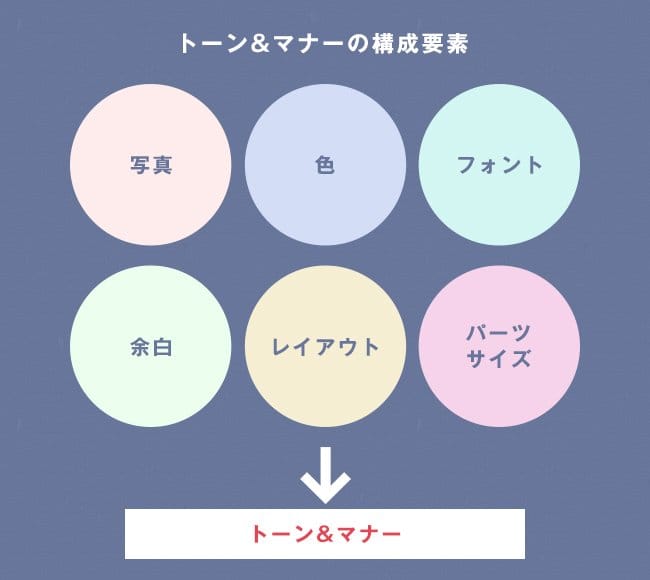

トーン&マナーは、複数のデザイン要素が掛け合わさって成立するものであるとも言えます。そういった観点から、一旦構成要素を分解して考えてみるという方法もあります。

たとえば、一口にデザイン要素といっても次のような構成要素に分解されます。

写真・色・フォント・余白・レイアウト・パーツのサイズといった構成要素です。これらが掛け合わさってイメージができると考えれば、逆に言えばどれかの要素が変えていけばデザインのトーン&マナーも必然的に変わってくるのではないかと思います。要素も分解するため、どこをどう変えたのかということも説明しやすくなるというメリットもあります。

ステップ3:ベンチマークやサンプルとなるものを用意する

基本的なアクションのひとつになることですが、イメージを共有するためのわかりやすい方法としてすでにあるランディングページやWebサイトのデザインを基準にするという方法があります。すでに形になっているもの(ビジュアル化されたもの)を起点にするため、目指すイメージも共有しやすいという特徴があります。

ただし、つくるランディングページによって、ターゲットや商品の特性が異なるため、必ずしも参考にしているものと同じものになりませんし、またあまりに類似すれば著作権問題にも発展しかねないため、あくまでひとつの参考材料としてベンチマークやサンプルとなるものを活用するという視点が大切です。

ステップ4:デザイン確認のプロセスの工夫

他にも、トーン&マナーを関係者同士で共有する方法として、デザインが完成した段階で見せるのではなく、ファーストビューかもしくはもう1コンテンツくらいまでデザインができた状態で一度関係者間でズレがないかを確認するというやり方もあります。

当然ながら、早い段階で認識を共有し、ズレを解消できれば、もし、大幅が変更があったとしてもそのあとの傷の深さも浅くてすみます。状況に応じて、プロジェクトの進め方自体も工夫をするという視点も大切です。

トーン&マナーはデザインだけでは決まらない─キャッチコピーも含めた総合設計

トーン&マナーとは視覚的印象だけではなく、キャッチコピーの内容や語調、コピー全体の文脈など、文字情報と見た目双方の要素の総合的な調和によって完成します。

特にメインビジュアルのキャッチコピーはランディングページの“第一印象”を決定づける要素であり、ビジュアルとコピーの組み合わせがトーン&マナーの方向性を決定づける軸になります。

戦略的なトーン&マナー設計がLPの成果を左右する

トーン&マナーは単なるデザイン的統一ではなく、LPを通じて伝えたい世界観や印象を構築する「成果に直結するコミュニケーション設計」です。

- ターゲットや競合環境を踏まえて設計する

- 広告からLP、コンバージョンまで一貫した体験を設計する

- デザインだけでなくキャッチコピーも含む総合要素で考える

コンバージョンラボでは、これらを一気通貫で設計・運用することで、ランディングページの獲得効率を高めています。ぜひ本記事を参考に、トーン&マナー設計を実践してみてください。

-

2019.8.23 LPデザイン制作の改善

-

2015.10.30 LPデザイン制作の改善

-

2025.11.28 LPデザイン制作の改善

-

2014.4.25 LPデザイン制作の改善