KAIZEN REPORTブログ

2025.8.29 | LPデザイン制作の改善

ランディングページのCVRを向上させる「成果の出るシナリオ設計」の考え方

ランディングページ(LP)のCVR(コンバージョン率)を高めたいと考えたとき、デザインやキャッチコピーだけを改善していませんか?

近年はどの業界でもWEBマーケティング(LP)の競合度が増しており、必然的にユーザーは検討過程で数多くのLPに目を通すことになり、どんどん目が肥えています。

そのため、以前は「なんとなく良さそう」と感じさせる見た目の良さだけで成果を上げることができていましたが、今ではその見た目の良さはLPを見てもらうための必要前提条件となり、ユーザーはLP上で記載される情報を吟味したうえで、商材に魅力を感じてはじめてCVアクションを起こす時代になっています。

その、ユーザーをコンバージョンへ導くための「シナリオ設計」こそが、LPの成果を大きく左右する重要要素です。

本記事では、成果を出すLPシナリオ設計の考え方と失敗しやすい落とし穴について解説します。

●この記事の要約

LPのコンバージョン率(CVR)を最大化するには、ユーザーの心理変容を緻密に捉えた「戦略的なシナリオ設計」が極めて重要です。①ターゲットが抱える悩みや期待を深く洞察し、解決策を最も効果的な順番で提示する「情報の取捨選択と組み立て」、②興味喚起から信頼醸成、そしてクロージングへと至る「ユーザーの思考プロセス」に沿ったロジカルなストーリー展開、③広告訴求とLPの導入部に一貫性を持たせ、ユーザーの期待を裏切らないスムーズな心理導線を構築することが、LPシナリオ設計の基本的な考え方です。

目次

よくある失敗例:成果が出ない「オリジナリティに欠けるLP」

「成果が出ている同業他社のLPを真似すればうまくいくはず」と考え、構成や文言をコピーして制作するケースは少なくありません。

実際に弊社にお問い合わせをいただく企業様においても、初動の工数を抑えるために、他社LPをベンチマークし、見た目のデザインのみを変えたLPを作れないかというご相談をいただくことがございます。

しかし、実際にシナリオをコピーしたLPを制作したとしても、成果につながる可能性は非常に低くなります。

なぜ失敗するのか?

先述の通り、「成果の出るLP」というのは、ユーザーに商材の魅力が十分に伝わっている状態を指します。

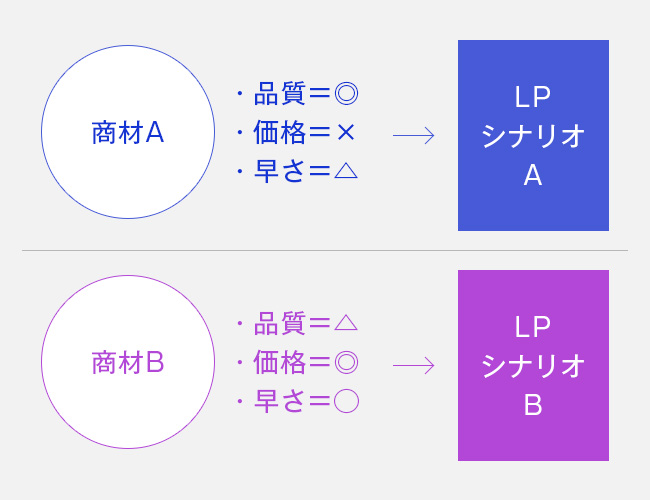

類似商材であったとしても、商材ごとに特徴や強みは異なるため、当然、伝えるべき強みも異なり、強みや価値が異なれば、必要な伝え方も異なります。

「自社商材の強みを伝える」というLP本来の役割を忘れて、すでに用意された「他社の土俵で戦う」ことを選択すること自体が、不利な状態であることに意外と気付けないケースが多くなっています。

また、同じ業界でも「価格」を重視するユーザーと「品質」を重視するユーザーでは、求める情報がまったく異なります。

ユーザー心理を無視した情報の並べ方では、途中で「響かない」と判断され離脱されてしまいます。

LPのシナリオは「営業トーク」と同じ

LPは、言わば「オンライン上の営業マン」です。

CVRを高めるためには、その営業マンが「誰に・何を・どの順番で」伝えるのか、その「営業トーク」が極めて重要です。

特に、LPは主に縦長1ページで構成されるため、すべての情報を同時に伝えることはできません。

ページを上からスクロールして1つ1つ情報を取得するユーザーにとって、魅力がないと判断された瞬間に離脱されてしまいます。

だからこそ、流入時点のユーザー心理を正確に捉え、共感や期待を積み上げる順序で情報を提示する必要があります。

ユーザーが最終的にCVアクションを起こすまでに必要な情報はいくつかありますが、ここでは使用頻度の高い要素を一部ご紹介します。

1. 課題提起(Problem)

ユーザーの悩みや不安を提示し、「これは自分のことだ」と感じてもらうセクションです。ここでの共感度が高ければ高いほど、読み進めてもらえる確率が高まります。

2. 共感と関係性構築(Empathy)

共感の言葉やストーリーを通して、読者との距離を縮めます。「わかってくれる会社だ」と感じさせることが重要です。

3. 解決策の提示(Solution)

ユーザーの問題をどう解決できるのかを明確に伝えるセクションです。ベネフィット(利益)を重視し、商品の魅力を説得力ある形で表現します。

4. 証拠・信頼構築(Evidence / Trust)

導入実績、事例、データ、レビューなどを通じて、信頼性と安心感を与えます。不安の芽をつぶすのがこのパートの目的です。

5. 行動喚起(Action)

申し込みや問い合わせに誘導するためのCTA(Call To Action)を配置します。行動のハードルを下げるために、保証や特典の提示も有効です。

上記以外にも、商材によって必要な要素はありますが、こういった情報要素を選別し、組み合わせ、流れを噛み合せることで、ユーザーは違和感なく「行動したい」という心理に至ることができます。

成果を出すLPシナリオに必要な3つの視点

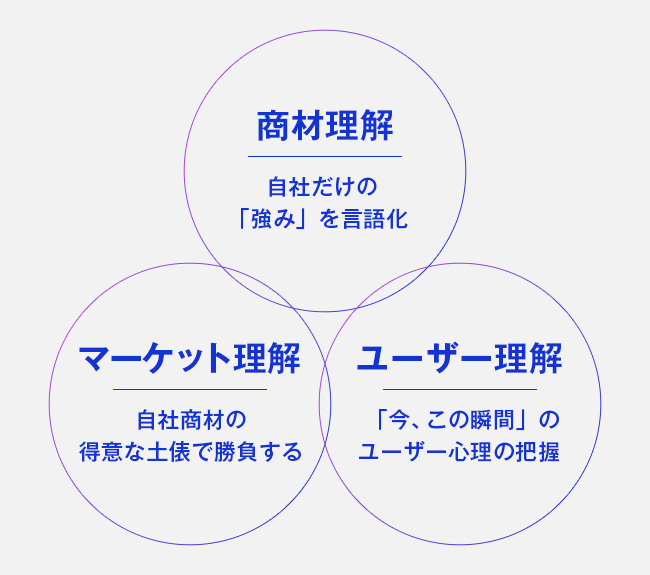

弊社が成果の出るLPのシナリオを作成する際に大事にしている3つの視点があります。

「商材理解」「マーケット理解」「ユーザーニーズ理解」 で、どれか1つでも欠けると、LP全体の説得力が弱まり、CVR向上は見込めないため、この3つが揃うことが成果を出すための絶対条件であると考えています。

ここでは、それぞれの視点がなぜ重要なのかを具体的に解説します。

①商材理解―自社だけの「強み」を言語化できなければ魅力は伝わらない

LPの目的は、ユーザーに「他ではなくあなたのサービスを選ぶ理由」を理解してもらうことです。

しかし、自社商材の強みを正しく言語化できていないと、他社との差別化ポイントが見えず、ユーザーにとって「どこも同じ」に見えてしまいます。

・差別化の根拠を作れる

競合サービスと比較されたとき、数字や事例を交えた根拠ある強みを提示できるかどうかで、ユーザーの納得感が大きく変わります。

・価値を正しく伝えられる

「安い」「速い」「高品質」などの曖昧な言葉では刺さりません。

誰にとって、どんな課題を、どう解決するのかを具体的に語る必要があります。

・ターゲットに合わせた切り口を設計できる

同じ商材でも、ターゲットが違えば訴求軸も変わります。

例えば「初めての導入企業向け」ならサポート体制を、「大手企業向け」なら費用対効果を強調するなど、商材の理解度次第で情報設計の幅が広がります。

例:クラウドツールのLPを作る場合

・商材理解が浅い: 「誰でも使いやすいクラウドサービスです」

・商材理解が深い: 「専門知識不要。最短1日で導入、サポート満足度92%」

このように、 同じサービスでも、伝え方の精度がまるで違うことがお分かりいただけるかと思います。

また、「自社では当たり前」と思っている情報ほど、ユーザーにとっては新鮮で価値があるケースも多く、商材の魅力を第三者視点で掘り下げることが重要です。

②マーケット理解―「戦うべき比較軸」が分からなければ刺さらない

どんなに良いサービスでも、市場でどう位置づけられているかを理解していなければ、ユーザーに響くシナリオは作れません。

ユーザーはLPを見た瞬間、「他社と比べてどうか」を無意識に判断しているため、ユーザーが無意識のうちに持つ比較軸に沿った訴求を行うことが重要となります。

・市場の中で自社の立ち位置を明確化できる

競合の訴求軸を知らなければ、自社の強みを強調するポイントを見誤ります。

自社商品に特定の強みがあったとして、それが他社と比較してどうように優れているのかがわからなければ、ユーザーに正しく強みとして理解してもらうことはできず、結果として、他社と似たような内容になり差別化できないLPになりがちです。

・比較検討時の「勝ち筋」が見える

ユーザーは複数のLPを見比べながら判断するケースが多くなっていますが、「何を持って商材の優位性を決定すべきか」の判断軸をユーザー自身が持っている場合と、そうでない場合があります。

ユーザーが判断軸を持っている場合は、その判断軸を正しく理解し、他社優位性をしっかりと伝えられるシナリオが必要となります。

一方で、ユーザーが判断軸を持っていない場合は、LP上で「価格なのか品質なのか、サポートなのか」といった判断軸を論理的・納得感を持って提示する必要があります。

・市場トレンドを先取りできる

例えば「低価格競争が激化している」「サステナブル対応が注目されている」など、変化する市場ニーズに合わせて訴求を更新する必要があります。

③ユーザーニーズ理解―「今、この瞬間」の心理に刺さらなければ行動は起きない

LPのシナリオ設計において、ユーザーニーズの理解は最も重要な視点です。

たとえば、同じ商材を訴求する場合でも、ユーザーの検討段階によって「求める情報」や「行動を起こすきっかけ」は大きく異なります。

情報収集中のユーザーには、課題への共感や解決方法の提示が必要ですし、比較検討中のユーザーには、他社との違いや具体的な実績を明確に示すことが重要なこともあります。

さらに、購入を迷っている段階のユーザーには、「本当に自分に合うのか」「失敗しないか」という不安を解消するための導入事例や口コミといった信頼材料が欠かせません。

また、ユーザーは自分でも気づいていない「潜在的なニーズ」を抱えていることも多くあります。

たとえばクラウドサービスのLPでは、ユーザーが顕在的に求めているのは「最短で導入できるサービス」かもしれません。

しかし実際には「導入後にサポートしてもらえるか不安」という潜在ニーズが購買行動を大きく左右しているケースもあります。

こうした潜在的な不安を事前に想定し、LP内で丁寧に解消していくことで、離脱率を抑え、自然なコンバージョンにつなげることができます。

つまり、ユーザーニーズの理解とは、単なるペルソナ設定にとどまりません。

「今、この瞬間の心理」を正しく読み取り、その心理に寄り添う情報を最適な順番で提示することが、成果の出るシナリオ設計の本質です。

この視点を欠いたLPは、ユーザーにとって「他と同じ情報が並ぶだけのページ」になり、行動を促すことは難しくなります。

成果の出るLPのシナリオ設計が難しい理由

成果の出るLPが難しい理由の1つに、LPは「読み物」ではなく「体験」である。という点があります。

この記事のように、文字情報のみで構成されるものではなく、シナリオ・文章・デザイン・動きが噛み合ったときに、はじめて成果を最大化することができます。

シナリオ設計は「戦略×分析×表現」の総合力

成果を出すシナリオを作るには、次の3つが同時に求められます:

1.戦略力:ユーザー心理とマーケットを踏まえたシナリオ構築

2.分析力:データを用いた仮説検証と継続的改善

3.表現力:ライティングとデザインを連動させた情報設計

このように、文章・ビジュアル・導線を組み合わせて初めて、ユーザーに情報が正しく伝わります。

ライティングだけを考える担当者、デザインだけを考える担当者が分かれていると、統一感のないLPになり、ユーザーは魅力を感じにくくなります。

ただ、これらの要素をすべて兼ね備えた人材はWEBマーケティング業界でも非常に少なく、多くの企業が壁にぶつかります。

理由①:ユーザー心理を正確に把握することが難しい

シナリオ設計で最も難しいのは、ユーザー心理を深く理解することです。

同じ商材でも、ユーザーの立場や状況によって求める情報は大きく異なります。例えば、クラウドサービスを検討しているユーザーを想像してください。

Aさんは「コスト削減」が最優先

Bさんは「セキュリティ面の安心感」を重視

Cさんは「導入スピード」を重視

同じサービスを訴求するにも、ユーザーごとに「響く情報」は異なります。

こうした違いを把握するには、ペルソナ設計だけでなく、ユーザーアンケート、インタビュー、既存顧客データの分析などを通じて、多角的に心理を読み解く必要があります。

理由②:ライティングとデザインを一貫して最適化する必要がある

シナリオ設計は、文章を考えるだけでは不十分です。

ライティング・デザイン・導線設計を一体で考える力が求められます。

たとえば、「他社よりも圧倒的に導入が早い」という強みを訴求する場合:

・ライティングでは「最短1日導入」を強調

・デザインでは「導入までのステップを図解で見せる」

・導線設計では「詳細資料請求」ボタンをその場に配置 これらを総合的に判断し、1つのクリエイティブとしてレイアウトに落とし込むことで、訴求力のあるLPのシナリオが出来上がります。

理由③:仮説検証を繰り返さなければならない

シナリオ設計は、一度作ったら終わりではありません。

実際にLPを公開した後、ユーザーがどの情報で離脱し、どのポイントで興味を持ったのかをデータで検証し続ける必要があります。

たとえば:

・ヒートマップで「どの位置でスクロールが止まっているか」を分析

・クリック計測で「どのボタンが最も押されているか」を把握

・ABテストで「異なるキャッチコピーの反応」を比較

こうしたデータをもとに、仮説を立て、検証し、改善を繰り返すプロセスが欠かせません。

「一発で当たるシナリオ」を作ることはほぼ不可能です。

むしろ、ユーザー行動を観察しながらシナリオを育てていく、という継続的なアプローチが求められます。

「シナリオ設計」こそがCV獲得の鍵

このように、ランディングページのCVRを高めるために、「シナリオ設計」こそが最大の鍵です。

本当に成果を出すLPに必要なのは、商材を深く理解し、市場での自社の立ち位置を把握し、ユーザー心理を読み解いたうえで情報を最適な順番で設計すること。

これを単なる文章作りではなく、マーケティング戦略・データ分析・ライティング・デザインを高度に組み合わせることで、成果を上げるLPのシナリオを実現することができます。

「CVRを上げたいが、どこから改善すればいいのかわからない」

「シナリオ設計の重要性は理解したが、自社では対応できるリソースがない」

もしそうお感じであれば、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

御社の商材・市場・ターゲットを踏まえ、成果に直結するLPシナリオ設計をご提案いたします。

-

2020.2.13 LPデザイン制作の改善

-

2021.4.27 LPデザイン制作の改善

-

2024.7.31 LPデザイン制作の改善

-

2023.5.30 LPデザイン制作の改善